В Кузбасском государственном техническом университете стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Информационно-телекоммуникационные системы и технологии» («ИТСиТ–2025»).

В этом году она проходит по пяти научным направлениям: цифровые технологии в промышленном производстве и бизнесе, информационные системы и технологии в науке и образовании, математическое моделирование и искусственный интеллект, компьютерное моделирование и численный анализ сложных систем, цифровизация: взгляд школьников.

Заведующий кафедрой прикладных информационных технологий, доктор технических наук Александр Пимонов отметил, что первая конференция «ИТСиТ» в КузГТУ прошла в 2014 году. Сейчас проходит уже 12-я! С годами интерес к мероприятию растёт: отмечаются высокое качество проектов, актуальность тем и глубокая погружённость участников в материал.

В первый день конференции было представлено восемь докладов. Расскажем о некоторых из них.

Инновационная система наведёт порядок в документах

Современные организации ежедневно сталкиваются с огромными объёмами неструктурированных текстовых данных. Существующие методы обработки документов имеют ряд недостатков: разрозненность хранения информации, высокие трудозатраты на ручной поиск, подверженность ошибкам и отсутствие оперативности. Именно поэтому разработка инновационных решений для работы с корпоративными документами – актуальная задача, которая может значительно повысить эффективность работы организаций.

Тимофей Крылов и Никита Цецуро представили проект «Разработка CAG-системы (Cache-Augmented Generation) с интеграцией большой языковой модели для автоматизации поиска и предоставления информации по корпоративным документам». Предложение направлено на решение трёх ключевых проблем: хаоса в документации, устаревших техпаспортов и ошибок в сметах.

Тимофей Крылов отметил, что затруднения при поиске несоответствий в отчётах могут привести к серьёзным последствиям. Решение – создание автоматизированного инструмента для анализа и сравнения документов.

Несвоевременное обновление документации чревато нарушениями нормативных требований. Система выявления устаревших документов и генерации запросов на обновление будет весьма полезной. Человеческий фактор при вводе данных часто становится причиной ошибок в сметах. Автоматизированная проверка документов на соответствие расценкам позволит минимизировать такие риски.

Разработанная система обеспечивает мгновенный отклик, снижает вероятность ошибок, упрощает архитектуру системы и повышает согласованность ответов.

Тестирование системы показало высокую скорость обработки запросов, минимизацию ошибок в ответах, поддержку различных форматов документов, прозрачность и возможность аудита, а также интеллектуальную обработку контента, – подчеркнул Тимофей. – Для реализации проекта мы использовали векторную базу данных ChromaDB, языковую модель IlyaGusev/saiga_mistral_7b_lora, модель эмбеддинга BAAI/bge-small-en-v1.5, а также инструменты Hugging Face и LlamaIndex.

Проект Тимофея Крылова и Никиты Цецуро имеет значительный потенциал для практического применения в корпоративном секторе. Внедрение разработанной системы позволит оптимизировать работу с документами, снизить операционные риски, повысить эффективность бизнес-процессов и укрепить конкурентные преимущества компаний.

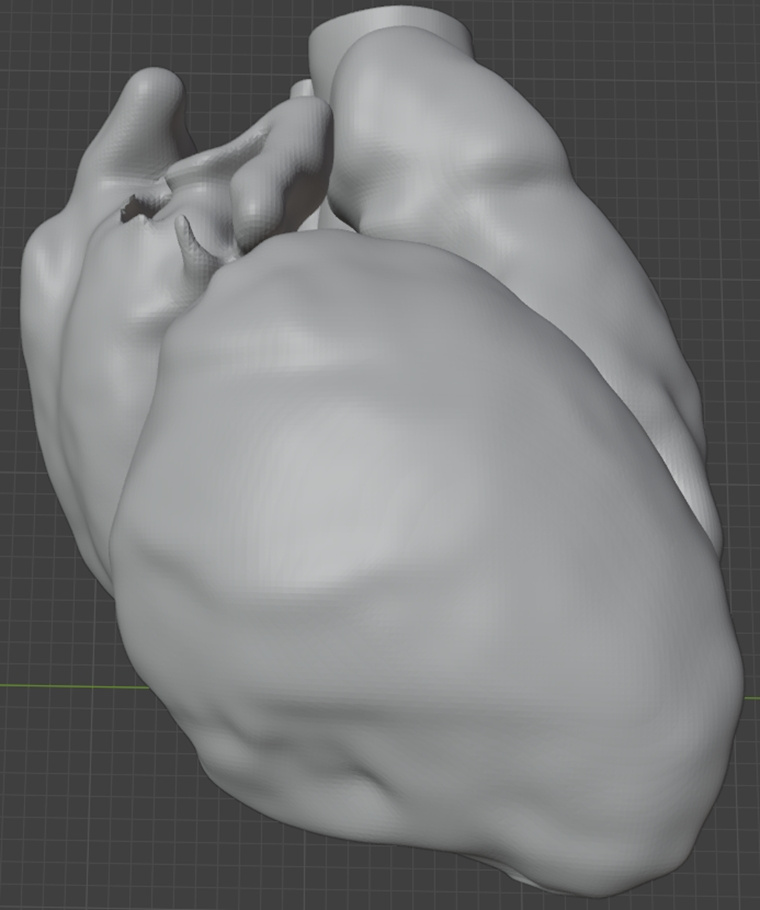

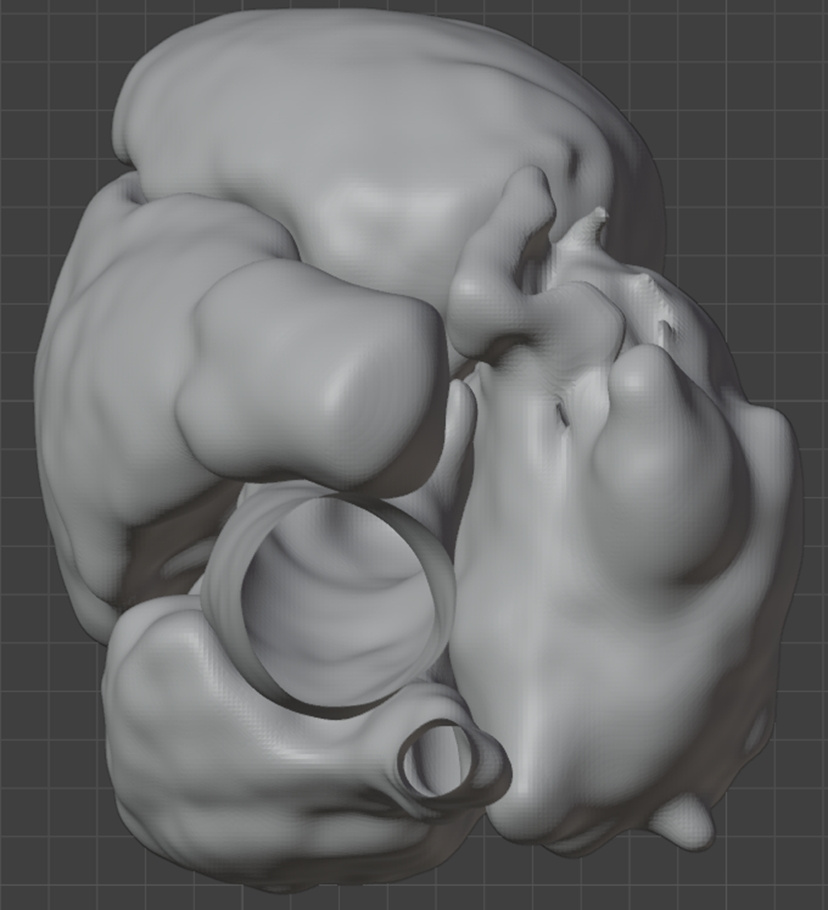

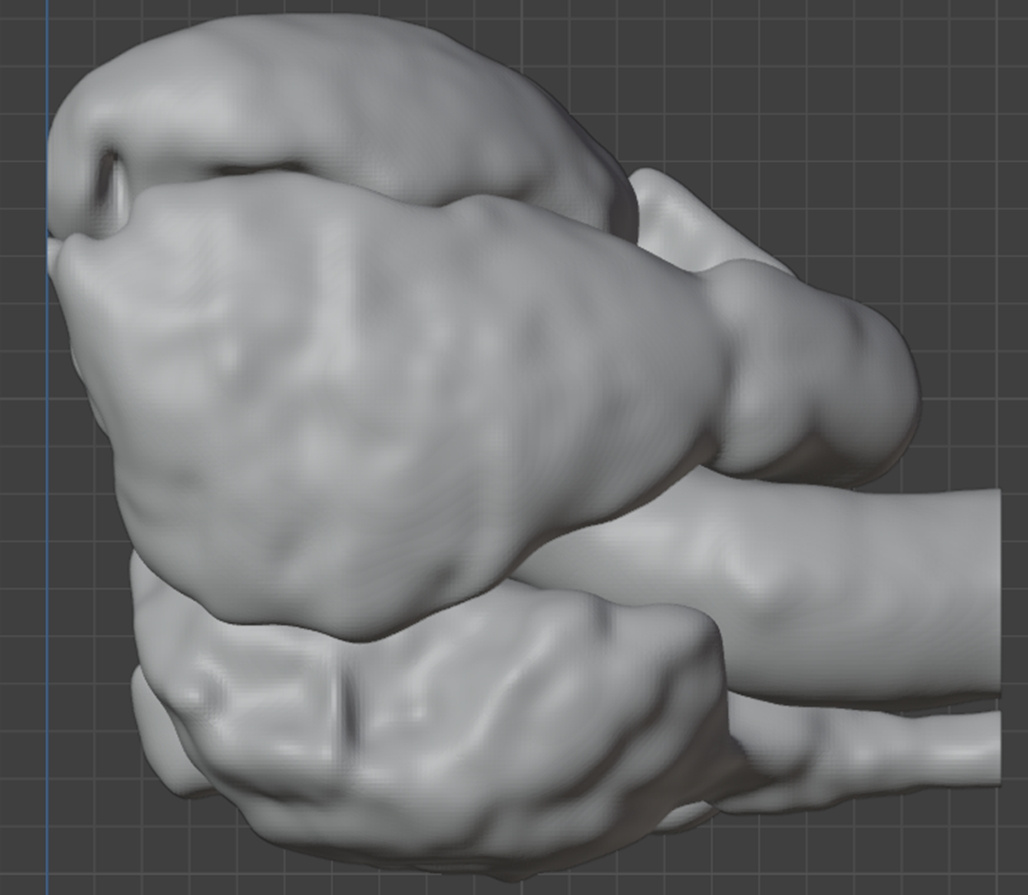

3D-модель сердца реального пациента

Магистранты направления «Прикладная информатика» Евгений Агибайлов и Александр Кузьмин выступили с докладом «Алгоритм "Марширующих кубов" для построения трехмерной модели сердца по снимкам магнитно-резонансной и компьютерной томографии».

Трехмерная визуализация сердца и сердечно-сосудистой системы помогает врачам лучше оценивать анатомические особенности пациента и планировать операции, – пояснили студенты.

Целью их исследования стало изучение принципов принципами работы алгоритма «Марширующие кубы», применяемого для трехмерной реконструкции сердца по медицинским изображениям (МРТ и КТ). Этот алгоритм был разработан в 1987 году специально для визуализации медицинских томографических данных, и с тех пор его активно используют в системах диагностики, реконструкции анатомических структур и подготовке трехмерных моделей для анализа или печати.

Принцип алгоритма довольно прост – мы представляем все изображения в виде сетки из точек. Представляем, как один большой куб или 256 точек, каждая из которых образует еще кубы, определяя у них вершины. Далее с помощью таблицы триангуляции строятся треугольники, описывающие эти вершины. И уже построенные треугольники добавляются в итоговую 3D-модель, – рассказал Евгений Агибайлов.

Магистранты продемонстрировали продукт своей работы – изображение сердца реального пациента, созданное на основе медицинских данных. Результаты были положительно оценены специалистами Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.

Безопасность на производстве – задача для нейросети

Третьекурсник Евгений Пачкин представил проект «Автоматизированные системы видеоаналитики для контроля СИЗ: роль нейросетей в формировании безопасного производства».

Контроль за соблюдением норм безопасности часто ведется «вручную». Это снижает оперативность и не исключает человеческий фактор. Поэтому я решил произвести модифицировать процесс с помощью нейросетевой видеоаналитики, – отметил студент.

Евгений использовал модель детектирования «YOLOv11m» как детектор объектов для распознавания касок и жилетов и самостоятельно провел переобучение модели на общем наборе данных, состоящем из 90 000 изображений из открытых источников.

Затем работоспособность модели была протестирована в реальных производственных условиях.

По словам докладчика, системе может потребоваться дообучение на производственном наборе данных конкретного предприятия в зависимости от условий – разрешения камер и освещения.

На данном этапе реализован механизм обнаружения средств индивидуальной защиты. В перспективе создание системы, фиксирующей их отсутствие и отображающей данные в пользовательском интерфейсе, – поделился Евгений Пачкин.

Приложение для сборки ПК и оптимизация IT-инфраструктуры

Старшеклассники кемеровской школы – Иван Дамонин и Андрей Замараев – представили проект, который способен упростить жизнь многим любителям компьютеров. Их разработка носит название «CompelctPC. Система автоматического подбора компьютерных сборок с интеллектуальной загрузкой данных».

Ребята создают веб-приложение, которое автоматически формирует конфигурации персональных компьютеров. Пользователю достаточно указать свой бюджет – дальше система всё сделает сама: распределит деньги между компонентами, подберёт конкретные модели комплектующих, возьмёт данные о товарах из реальных магазинов.

Для работы приложение использует продвинутую систему парсинга данных.

Не менее интересной оказалась разработка старшекурсников Вадима Артамонова и Алексея Скрябина. Они создали программное обеспечение, которое помогает выбрать оптимальную конфигурацию оборудования. Их система позволяет: провести экономическую оценку IT-инфраструктуры и оптимизировать её конфигурации.

Среди других заметных проектов – работа аспиранта Владимира Великого «Предобработка данных горной видеоэндоскопии в цифровой корреляции изображений». Исследование обещает внести значительный вклад в науку.

Кроме того, дистанционно к конференции подключился магистрант Владислав Тумазов из Петрозаводского государственного университета. Он поделился со студентами Кузбасского политеха методами применения графов при анализе изображений.