Шестидесятые годы для Кемеровского горного института – это десятилетие, когда молодой отраслевой вуз вырос в опорный инженерный центр региона. После первого выпуска горных инженеров происходит расширение профиля. В 1965-м вуз официально получает новый статус, а вместе с табличкой «Кузбасский политехнический институт» меняется и масштаб его задач.

Однако началось всё на изломе десятилетий: в 1959-м в институте открыли химико-технологический факультет. Его «костяк» составили студенты филиала Казанского химико-технологического института, который располагался в помещении Кемеровского химико-механического техникума, а также группа первокурсников Томского политехнического института. Первым деканом стал Михаил Григорьев – один из тех, кто сразу задал высокий учебный стандарт для новой подготовки.

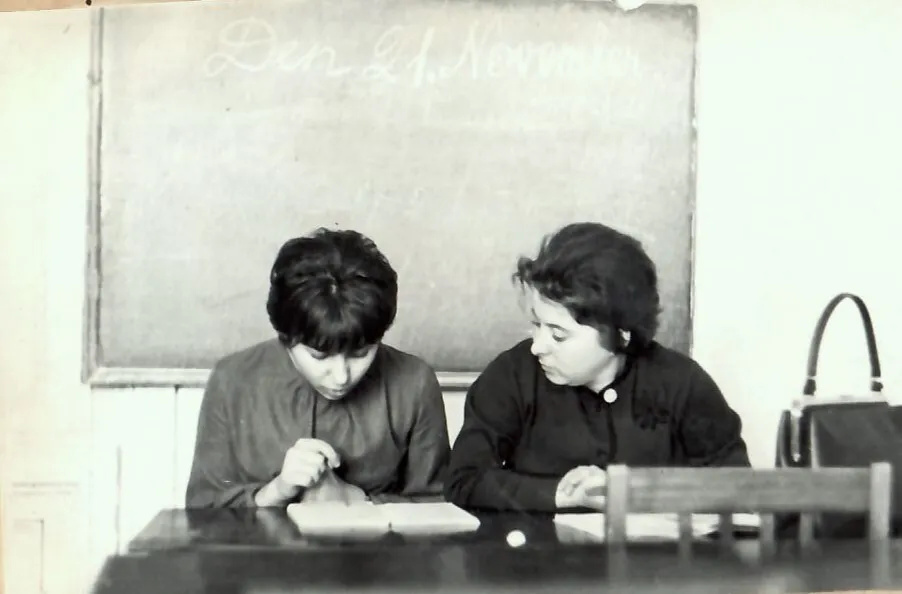

Расширение профиля касалось не только новых факультетов и инженерных направлений, но и совершенствования всего учебного процесса: лабораторий, кружков. Например, на кафедре иностранных языков смонтировали современный по тем временам фонетический кабинет, что позволило уйти от «бумажного» заучивания к живой практике. Уже в 1960–1961 годах студенты Муромцев, Жаббаров и Шевченко защищали дипломные проекты на немецком.

1961 год принёс сразу несколько «знаков перемен». По всей стране для выпускников ввели нагрудные академические значки – «ромбики»; в то же время в институте запустили студенческое проектно-конструкторское бюро (СПКБ), где молодые инженеры пробовали силы в изобретательстве и конструкторской работе. Институтом стал руководить уже не директор, а ректор – ещё одна деталь, по которой видно, как университетская система становилась взрослее.

В начале десятилетия в КГИ приходят уверенность и признание. Лучших сотрудников награждают орденом «Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». В штат активно приходят производственники – те самые «люди с шахты», которые приносят в аудиторию реальную практику.

Ключевой поворот произошёл в 1962-м. По решению министерства в КГИ переводят горный факультет Томского политехнического института и ряд кафедр: разработки рудных месторождений, маркшейдерского дела и обогащения полезных ископаемых, существовавшие ещё с начала XX века. Это был беспрецедентный по масштабу шаг: вузы не просто «обменялись» кадрами, а сформировали полноценный центр горного образования. Причём учебные группы не стали укрупнять «для отчёта», а распределили так, чтобы сохранить качество подготовки.

В этом же году состоялся восьмой, так называемый «звёздный выпуск»: среди молодых специалистов, отличников и активистов-общественников оказались секретарь комитета ВЛКСМ О. Крель, мастер спорта Л. Моисеев, председатель комитета ДОСААФ А. Тимошенко, сильнейшие спортсмены института Е. Мезяков, Э. Жулин и другие.

Быстрыми темпами Кемеровский горный институт превращается в площадку для большой науки. В 1962-м здесь провели первую Сибирскую конференцию по спектроскопии, где собрались около 300 специалистов из крупнейших научных центров страны. А месяцем ранее в вузе появился консультационный пункт для рационализаторов и изобретателей.

Следом последовало ещё одно стратегическое решение: в 1964 году в КГИ создали диссертационный совет с правом принимать кандидатские защиты по пяти дисциплинам. В него вошли яркие фигуры сибирской науки – от члена-корреспондента АН СССР Тимофея Горбачёва до директора ВНИИгидроугля Владимира Мучника; председателем утвердили профессора Петра Кокорина. На заседаниях быстро накапливается вал защиты: за два года проходят десятки диссертаций, в том числе и «своих» аспирантов.

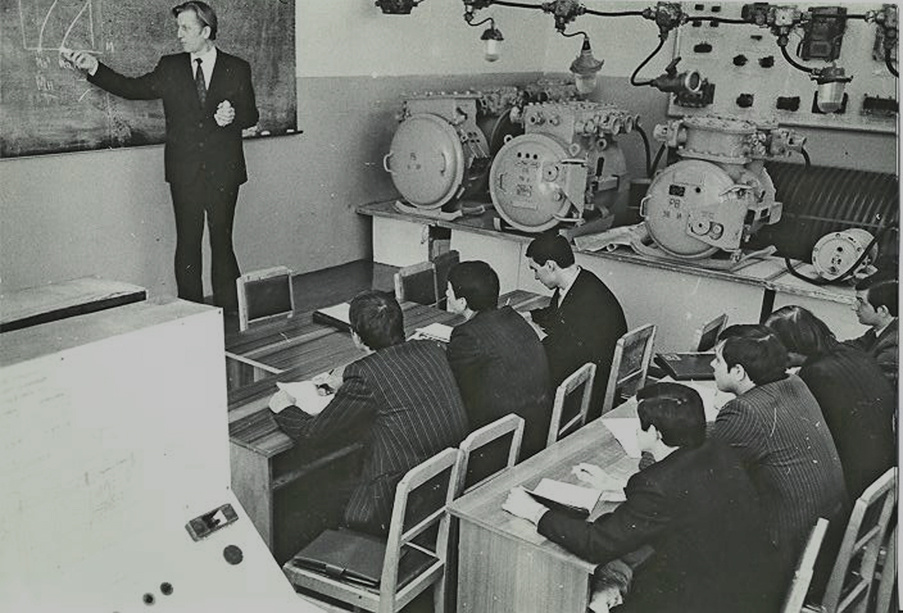

Шёл и «капитальный» разворот в сторону машиностроения. В 1964-м открыли новые специальности – «Технология машиностроения» и «Металлорежущие станки и инструменты», а на базе НИР вырос научно-исследовательский сектор. Запрос региона на новые компетенции был очевиден: Кузбасс переходил на более сложные технологии добычи и переработки, и кадры под это нужно было готовить здесь, дома.

Свою высокую планку в эти годы задали и будущие научные школы. Под руководством профессора Петра Кокорина в институте уточняли нормы проветривания, анализировали газоопасность шахт и выстраивали системную борьбу с травматизмом. А Василий Муравьёв, возглавивший кафедры горной электромеханики и автоматизации производственных процессов, создал основу для последующих исследований безопасности взрывозащищённого электрооборудования. В 1965 году он защитил докторскую – вторую в истории института – а через несколько лет опубликовал монографию по надёжности электроснабжения шахт.

Студенческая наука из «кружков» превращается в систему. В 1964-м научной работой занимаются уже 470 студентов; на межвузовской выставке в Омске сразу 18 работ получают дипломы, из них шесть – первой степени. Председатель СНО, аспирант Арнольд Калинин выносит на Учёный совет доклад о состоянии НИР и впервые предлагает создать в институте вычислительный центр – это прозвучит как предвестие новой технической эпохи.

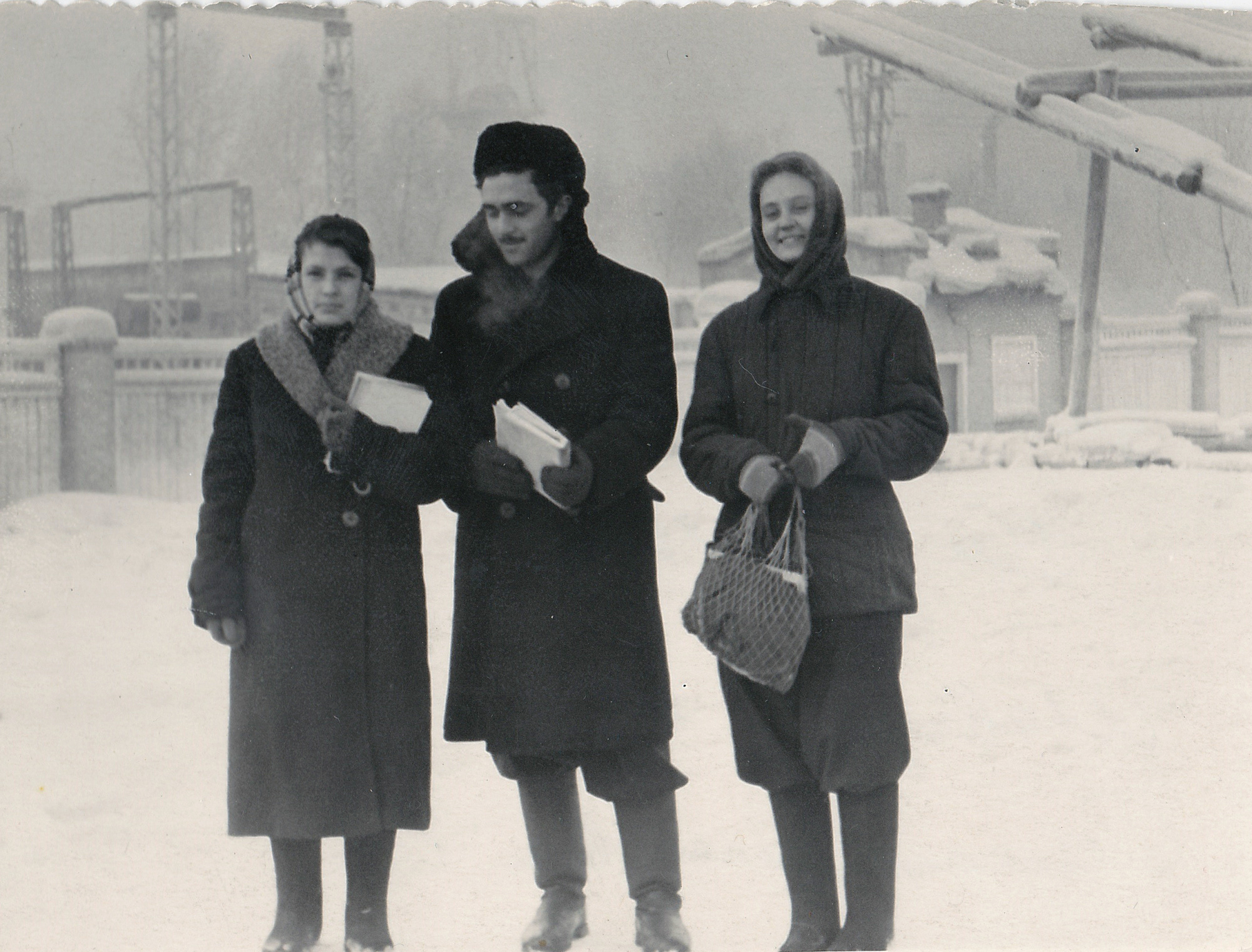

Тем не менее, учебная повседневность не всегда оставалась «лабораторной идиллией». В начале 60-х вузу, по сути, приходилось жить на пределе: аудитории были забиты, занимались в три смены, а часть занятий проводили в приспособленных помещениях, вплоть до недостроенного здания АБК шахты.

В 1965 году 8 факультетов и 37 кафедр располагались в трёх корпусах – главном, корпусе № 2 и третьем корпусе на правом берегу Томи, где занимались все первокурсники и располагалась военная кафедра. Такая удалённость создавала массу проблем: студенты были оторваны от коллектива института и слабо вовлекались в общественную жизнь.

Руководство КузПИ активно поднимало вопрос о строительстве новых корпусов и лабораторий, добиваясь финансирования у министерств. Предполагалось решать проблему поэтапно: строить химический, энергетический, машиностроительный и инженерно-экономический корпуса. Новые здания вводились постепенно, и каждый объект встречался с особой радостью студентов.

В 1968 году в новый корпус № 4, по некоторым данным, переехали шахтостроительный и инженерно-экономический факультеты, а в газете КузПИ 1967–1968 годов упоминались планы по созданию крупных лабораторий, организации столовой и улучшению расписания занятий. Строительство пятого – химического корпуса – затягивалось, и лишь в 1970 году начался перевод химико-технического факультета. Корпус горно-электромеханического факультета оставался ещё в проекте.

Студенты активно участвовали в строительстве новых корпусов: организовывались курсы каменщиков, штукатуров и паркетчиков, каждая группа 1–3 курсов отрабатывала по две недели на стройке, а при институте работал специальный штаб строительства.

Даже в таких непростых условиях находились ресурсы для студенческой жизни. Например, ещё в начале десятилетия при институте начала работать любительская киностудия «КГИ-фильм», которая снимала хронику и учебные фильмы. А в 1962 году у вуза появился собственный спортивный корт площадью 800 квадратных метров.

Каждое лето в устье речки Писаной появлялся палаточный студенческий городок: постепенно проходило обустройство спортивно-оздоровительного лагеря «Писаные скалы». К лету 1965 года он был рассчитан на 300–375 мест. Построили летнюю кухню и столовую, четыре жилых дома, баню, складские помещения и спортивные площадки, даже смонтировали радиоузел и кинопередвижку.

К финалу десятилетия КузПИ уверенно стал одним из заметных технических центров Западной Сибири: число студентов перешагнуло восьмитысячную отметку, в лабораториях и корпусах появилось новейшее оборудование, а выпускники составили инженерный корпус Кузбасса – от горняков и механиков до экономистов и химиков. Но главное – в этом десятилетии вуз научился работать «в полный рост»: брать под задачи региона науку, учёбу и людей.